水氧化反应(OER)作为电解水制氢技术的决速步骤,其缓慢的四电子/四质子转移动力学过程严重制约了绿氢的生产效率。在众多非贵金属催化剂中,镍铁基氢氧化物表现出卓越的OER活性,而铁掺杂引发的活性增强机制是领域内争论的焦点。既往研究大多聚焦于金属中心的电子结构调控(如eg轨道占据、金属-氧共价性等),却忽视了反应过程中配体微环境的动态重构及其对催化中心的调控作用。

近日,复旦大学化学系张黎明教授和李晔飞教授团队发现OER过程中原位形成的晶格O–O配体能够诱导催化剂表面的铁位点活化,增强其OER活性。相关成果以"Lattice O–O ligands in Fe-incorporated hydroxides enhance water oxidation electrocatalysis"为题在Nature Chemistry期刊上发表。

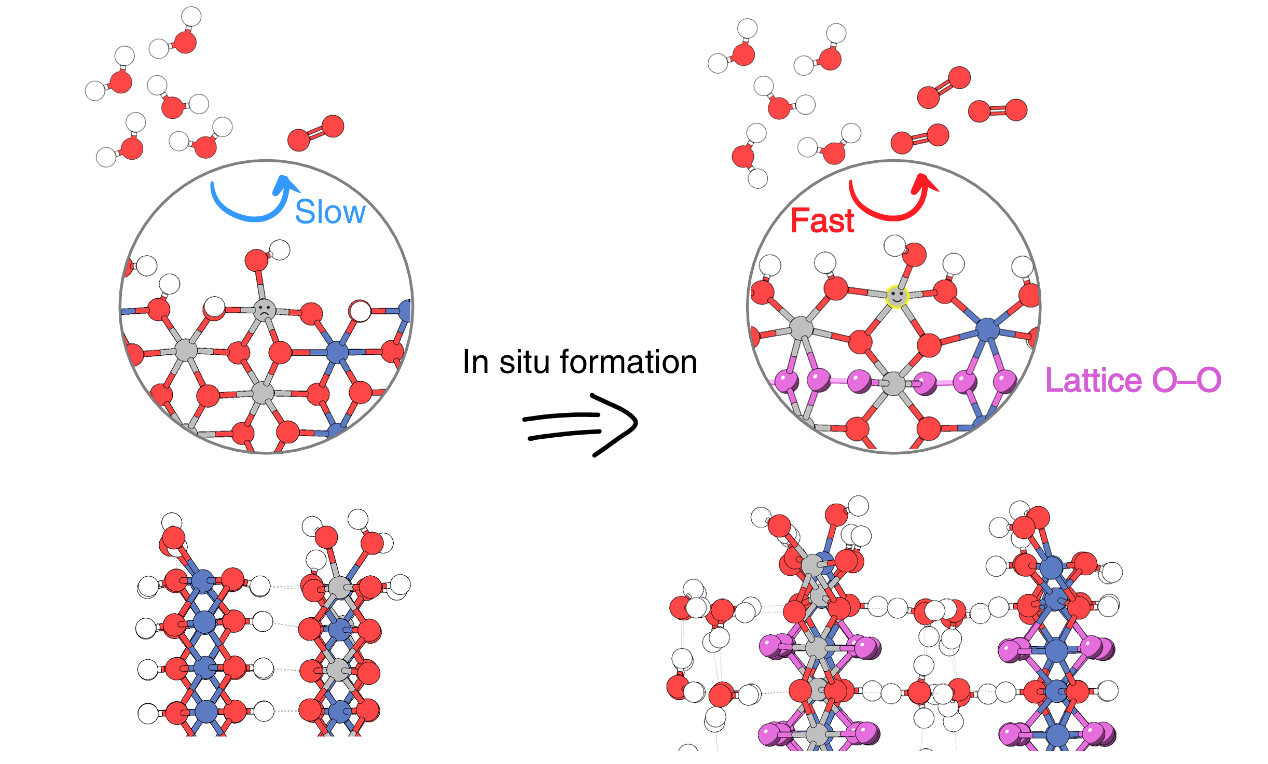

研究团队结合同位素标记的原位光谱技术与机器学习辅助的理论模拟,首次发现在电催化OER条件下,镍铁氢氧化物在反应中会转化为超氧-氢氧化物结构,并形成稳定的O–O配体。这些原位生成的O–O配体能够有效调控并活化催化剂表面的铁位点,大幅提升了析氧反应活性。该研究不仅揭示了配体微环境动态重构在电催化中的关键作用,更突破了以往仅依赖金属电子结构为活性描述符的传统设计范式,为发展新一代低成本、高性能电解水析氧催化剂提供了重要的理论依据与指导。

论文的共同通讯作者为张黎明教授和李晔飞教授,共同第一作者是复旦大学化学系博士研究生史国帅和李吉利。该项研究得到中国国家重点研发计划(2024YFB4006800)、国家自然科学基金(项目编号:21872039、22072030、22272029和 22472036)、上海市科学技术委员会(项目编号:22520711100、22ZR1415700和 23ZR1406900)以及中央高校基本科研业务费专项资金(20720220008)的大力支持。

全文链接:https://www.nature.com/articles/s41557-025-01898-6

图1 晶格O–O配体活化铁中心催化OER的示意图